コラム

顧客データ×現場の経験値で構築した早稲田アカデミーの「退塾リスク予測モデル」

MarkeZine Day 2025 Springセミナーレポート

2025.03.31

ADKマーケティング・ソリューションズ(以下、ADK MS)は、2025年3月5日に開催されたMarkeZine Day 2025 Springで、早稲田アカデミー様と合同で「顧客データを駆使したオフラインビジネス・マーケティング ヒューマンパワーとデジタルパワーの融合」と題したセミナーを実施しました。

近年の日本では少子化が深刻に進む中、2010年代半ばより中学受験市場が盛り上がりをみせており、今は首都圏において約5人に1人は受験をしている状態です。高校受験とは異なり中学受験は「しなくてもよい入試」であるため、保護者の教育に対する意識が非常に高い傾向があります。そのため、無形サービスを提供する早稲田アカデミーでは、生徒だけではなく塾に通わす保護者にも納得感を与え、継続頂くためにどうサービス品質を可視化し、品質向上を図るか、ということが長年の課題でした。そこでADK MSでは、過去数年分の退塾者データに、教室の現場でのヒアリング情報を掛け合わせた「退塾リスク予測モデル」をAIも活用しながら構築し、課題解決のサポートを行っています。

本セミナーでは、この予測モデル導入の背景やその成果について、株式会社早稲田アカデミー 取締役執行役員・運営本部長の千葉崇博様、ADK MS マーケティングインテリジェンス本部(以下、MI本部)データストラテジスト局 局長の北村崇氏、そして進行役を務めた翔泳社 MarkeZine 編集部 副編集長の道上飛翔様によって紹介されました。

当日のセミナー内容を是非ご覧ください。

登壇者

株式会社 早稲田アカデミー

取締役執行役員 運営本部長

千葉 崇博 様

株式会社 ADK MS

MI本部 データストラテジスト局 局長

北村 崇

株式会社 翔泳社

MarkeZine編集部 副編集長

道上 飛翔 様

左から、道上様、千葉様、北村

左から、道上様、千葉様、北村

増加する中学受験市場と早稲田アカデミーの課題

翔泳社 道上飛翔様(以下、道上氏):まず現在の中学受験市場状況および早稲田アカデミーの課題に関して教えてください。

早稲田アカデミー 千葉崇博様(以下、千葉氏):首都圏における中学受験人口は、少子化が進む中でも2010年代後半から増加を続けており、現在では5人に1人が中学受験を経験する状況となっています。早稲田アカデミーにおいても、小学部の在籍者数が2018年比で55%増加するなど、市場の成長スピードを上回る規模で成長を遂げています。

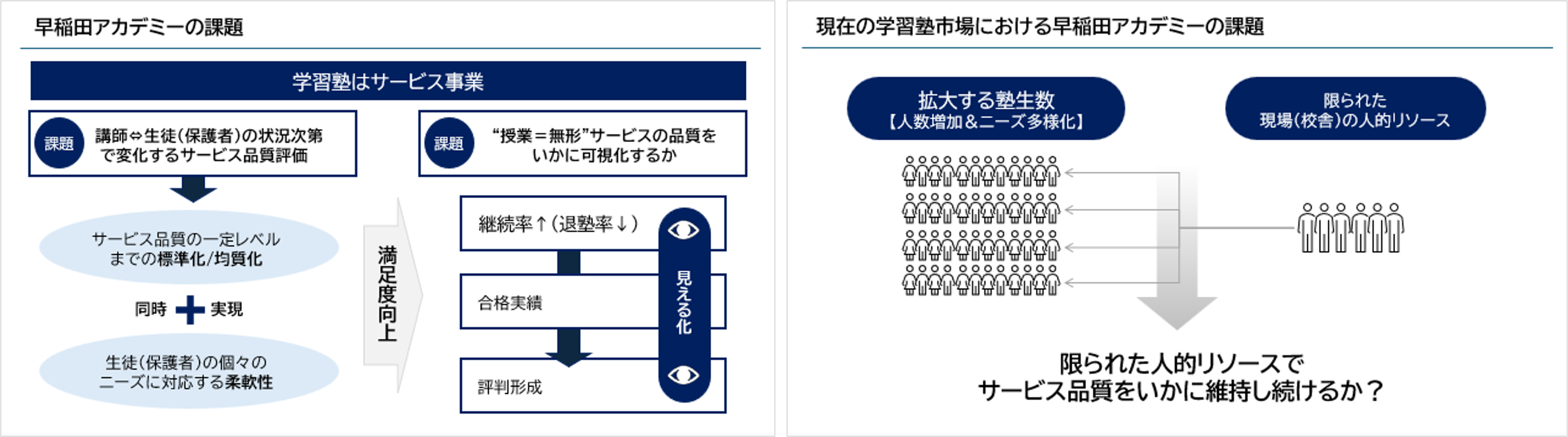

このような環境の中で、早稲田アカデミーが直面している課題は大きく2つありました。

1.無形サービスだからこそハードルが高いサービス品質の可視化

本来であれば授業や家庭学習管理、保護者とのコミュニケーションなどの品質を可視化したいのですが、学習塾は無形サービスであるため非常に困難です。ただ、これらの品質が低いということは結果的に退塾につながるはずなので、当社のサービス品質を引き上げ、退塾率を引き下げることが課題でした。

2.限られた人的リソースでのサービス品質維持

生徒数の増加に対し、現場の講師・スタッフの人的リソースは限られています。講師たちは基本的に「成績を上げて合格させること」に重点を置いているため、継続率・退塾率といったデータ分析などに多くの時間を割くことは難しい状況です。そのため、講師が指導に専念できる環境を整えつつ、効率的にサービス品質を維持する仕組みが必要でした。

ADK MS 北村崇(以下、北村氏):当社では、従来の広告・宣伝領域にとどまらず、クライアントのビジネスを360度の視点で支援し、ブランドのファンを育成する「ファングロース支援」としての役割を担っています。当初は早稲田アカデミー様の「高校受験の塾」というイメージを、中学受験にも強い、というブランディング広告の制作から始めましたが、その後、より広範なビジネス課題の解決においてもご一緒することとなりました。

私が率いるMI本部 データストラテジスト局では、データを利活用してクライアントのマーケティング課題を解決する役割を担っています。早稲田アカデミー様においても、データから得たインサイトを活用し、「ブランドとファン(=生徒・親)の関係構築」を支援しています。

データと現場経験の掛け合わせで、「退塾リスク予測モデル」を構築

道上氏:具体的な支援の内容を教えていただけますか?

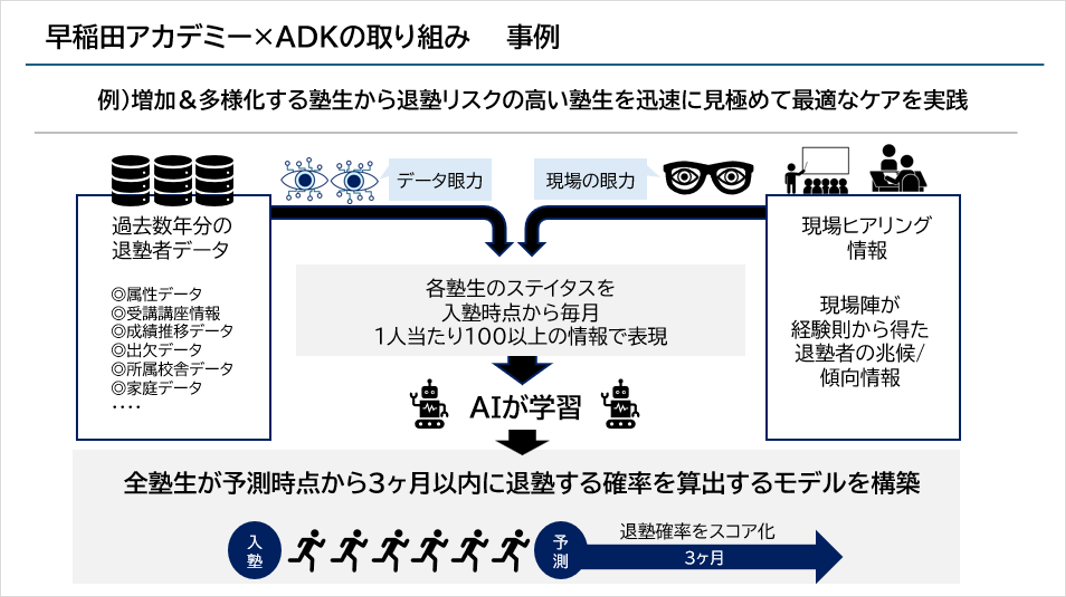

北村氏:サービス品質の可視化を図るために、「退塾率を下げ、継続率を向上させる」ことをゴールに設定し、データと現場の力をどのように掛け合わせていくかを検討しました。その一環として、退塾リスクが高まる生徒を早期に発見するための「退塾リスク予測モデル」をAIを活用して構築しました。

この予測モデルでは、ある時点から3か月以内に退塾する確率が高い生徒にスコアを付与し、退塾の可能性を数値化する仕組みとなっています。モデル構築にあたっては、過去数年分の退塾者データを活用し、現場の経験則を重視して、退塾の兆候や傾向に関する情報を講師からヒアリングすることが重要な要素でした。

このAI予測モデルにより、退塾リスクの高い生徒を早期に特定し、現場の講師が先回りして適切なフォローを行うことが可能になりました。こうして、データ活用と現場の経験を掛け合わせることで、教育の質を高めながら生徒の継続率を向上させる仕組みを構築することができました。

千葉氏:これまでの塾業界は講師の経験値や勘に頼ってきたところが大きかったですが、この予測値を通して退塾の兆候がある生徒に3か月以上前に気づき、その子が退塾する可能性が高いことを現場に伝え、2週間以内にアプローチをと職員に対する指示をしました。そして、その後の具体的な対応方法に関しては、データだけを見ても家庭ごとに目指す志望校やスタンスは異なりますし、実際の子ども・保護者を見ないと打つ手がわからないからないため、本部で一律には決めず、各塾・講師に託しました。

1年間で退塾スコアが高い重要対策群の生徒の退塾率が25%も減少

道上氏:是非その結果も教えてください。

道上氏:是非その結果も教えてください。

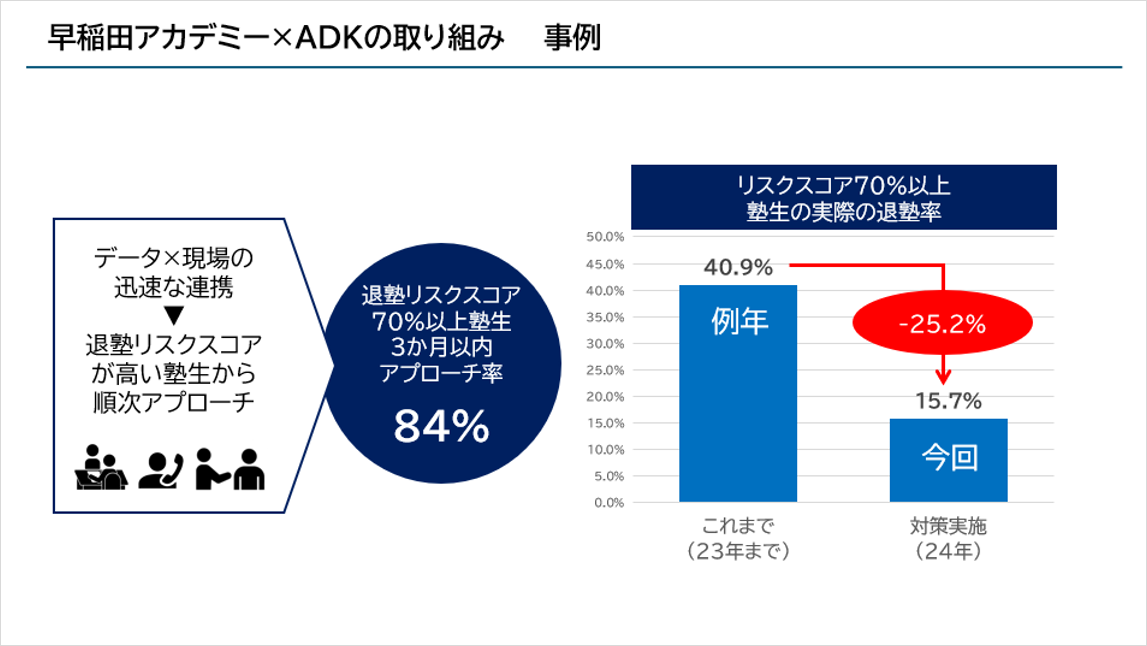

千葉氏: 生徒全員に対し退塾可能性を0-100のスコアで評価したところ、0-50の範囲ではあまり動きが見られませんでした。しかし、50を超えたあたりから退塾率が上昇し、70以上のスコアを持つ生徒は、3か月後に40%以上が実際に退塾していたことが過去3年間のデータから判明しました。

このように可視化することで退塾の可能性が高い生徒を重要対策群として特定することができたので、2週間以内に対象の保護者と何かしらの方法でコミュニケーションを取る、という指示をしました。その結果、重要対策生徒群に属していた生徒の退塾率を2023年と2024年で比較すると25%減少することができました。

そして集団授業の場合、1クラスの人数が数名前後したところで原価に大きな影響はありませんが、売上には直結するため、退塾率の減少は利益面でも大きく貢献することができました。

北村氏:この結果だけをみると、たまたま退塾率が2024年に減少したのではないかという疑念もあるかと思います。ただ退塾スコア70以上の生徒の退塾率は、3か月以内にアプローチした生徒とアプローチしなかった/できなかった生徒と比べると、圧倒的にアプローチをした方が低い結果でした。従って、アプローチを該当者全員にすることができれば、更に退塾率を下げることができる可能性が高くなると思います。また、残念ながらアプローチした瞬間にすでに退塾を決めている生徒もいるため、今後はそのような生徒を3か月よりも更に前から予測し対応するということも検討していきたいです。

道上氏:現場からの反応はどうでしたか?

千葉氏:講師が、退塾可能性の高い生徒に直接話を聞いた結果、不安を引き出すことができたようで非常に感謝されました。

もともと退塾の可能性が高い生徒には気づいていたものの、「実はこの生徒もそうだった」というケースが一定数あったようです。また、成績が向上する過程では必ず一時的な伸び悩みの時期があることを知らずに、退塾を決断してしまう家庭もあります。

このような状況を防ぐためには、講師からの声掛けが非常に効果的です。そのため、適切なアクションをとるためにも、対象となる重要対策生徒群を絞り込むことは有益でした。

今後は、生徒獲得のための入り口から

道上氏:最後にお二人から今後の展望について教えてください。

千葉氏:今後は、早稲田アカデミーに興味を持っていただいた方へどのようなアプローチをすれば入塾頂くことが出来るか、という課題に取り組みたいと思います。これまでは現場での勘と経験に基づいて対応してきましたが、今後はさらにデータと現場の融合を進め、サービス品質を可視化することで入塾率を向上させたいと考えています。また、うまくいっている事例を科学的に分析し、各校舎に展開することで、多くの生徒に入塾頂き、継続頂きたいです。

北村氏:中学受験や高校受験、入塾の季節や学年のタイミングによって、モチベーションや比較検討段階は変わります。そのため、1つの必勝パターンで解決することは難しいと考えています。しかし、それぞれの状況において、特定の入り方をしてきた方には、こう対応するとよりクロージングに繋がるというパターンが存在します。これまでは現場での経験と勘に基づいて培われてきたものですが、今後はデータから定量的に分析し、それを水平展開することで入塾率をさらに向上させるお手伝いをしていきたいと考えています。

*****

ADK MSでは、今後もブランドのファンを育成するファングロースパートナーとして、皆様のマーケティング活動における課題解決に伴走できるよう進めてまいります。

本セミナーに関するお問い合わせについては、下記の問合せ先よりお気軽にご連絡ください。担当のBP(営業)および専門スタッフより、個別のご相談・課題に回答いたします。

<本件に関する問合せ先>

株式会社ADKホールディングス

経営企画本部 PR・マーケティンググループ 後藤/根岸/伊藤 e-mail:mspr@adk.jp